廈門記憶:曾厝垵基督教堂的鐘聲

想獲得更多廈門生活知識(shí)及商品優(yōu)惠信息請點(diǎn)擊這里客服咨詢:鷺客社:守望共同的塵世故鄉(xiāng)

如果您滿意于下面的圖文,請讓更多的人關(guān)注“鷺客社”。

廈門記憶:曾厝垵基督教堂的鐘聲" title="廈門記憶:曾厝垵基督教堂的鐘聲" />

廈門記憶:曾厝垵基督教堂的鐘聲" title="廈門記憶:曾厝垵基督教堂的鐘聲" />

廈門曾厝垵的教堂街顧名思義,取名與街中央的基督教堂有關(guān)。代表國際化的教堂與傳統(tǒng)閩南古厝在這條街和平共處相得益彰,且都經(jīng)歷百年風(fēng)云變幻,猶能歷久彌新,在政府和民間不斷發(fā)起的各種改造中幸存完好。也算是奇跡,好料沉缸底,留下來的顯然是最寶貴的。

曾厝垵禮拜堂是首任傳道蔡振勛與其教友于1926年創(chuàng)辦,后被戰(zhàn)火焚毀,現(xiàn)教堂于2008年在原地重建。

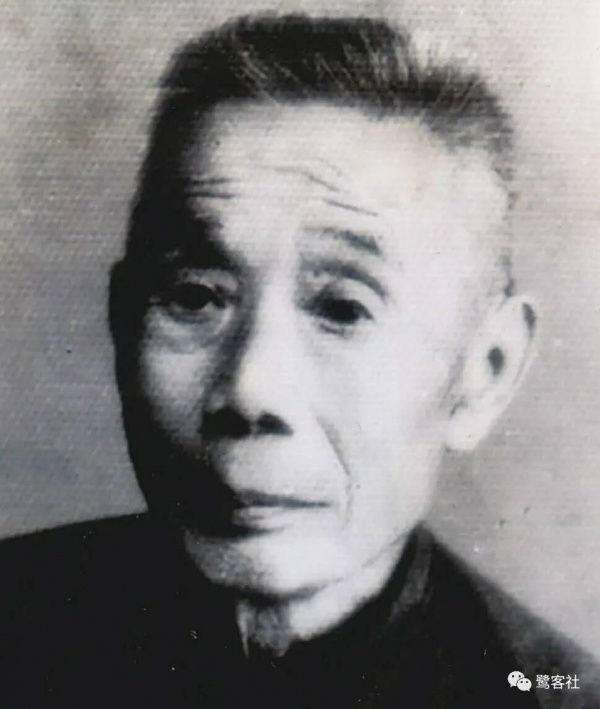

蔡振勛于1874年出生于泉州惠安凈峰填山后村,為古山蔡四房。廈門成為“五口通商口岸”之一后,1865年基督教經(jīng)由口岸由傳教士傳入惠安。蔡振勛的父親是周邊人家為數(shù)不多的基督徒之一,聽道的場所為古山支會(huì)。后來父親念其年齡漸大頗好學(xué),就把他送到惠安基督教西差會(huì)。當(dāng)時(shí)能在教堂里學(xué)習(xí)傳道和讀書算是一個(gè)不錯(cuò)的安生之道。

甲午戰(zhàn)爭后的第二年,突生變故。惠安基督教牧師和天主教神父矛盾激化,導(dǎo)致最終雙方械斗,攻殺激烈,焚燒教堂,死傷無數(shù)。蔡振勛喪失安身之所,也迫于形勢的混亂和對報(bào)復(fù)的擔(dān)心,帶著三個(gè)弟弟離開惠安輾轉(zhuǎn)至廈門、同安、漳州等地謀生。

蔡振勛

由于生活窘迫,他在漳州天寶向民間草醫(yī)“水龜仙”求教中醫(yī)療,學(xué)有所成,往來于漳廈宣道治病救人維持生計(jì),受到當(dāng)?shù)鼐用竦臍g迎。一時(shí)生活暫時(shí)無憂,也能較好照顧家里。

1915年,經(jīng)媒人撮合,他與漳州平和小溪大湖村的基督徒林氏結(jié)為連理,育四女定居廈門。但命運(yùn)多舛,妻與第三女先后因患腦膜炎死亡。后再娶同安姑娘林清潔,結(jié)緣曾厝垵,住進(jìn)曾厝垵華僑遺留下來的閩南古厝里。村里老人家回憶,他住的這棟古厝,由于業(yè)主在東南亞謀生,很少打理,閑置多年,陰森森的大廳內(nèi)還停放著三具放有尸體的棺材,庭院雜草蕪雜,各種毒蛇藏匿其間,但還好蔡振勛的信仰體系里不會(huì)懼怕民間神鬼傳說,親手移走棺木,鏟除雜草。經(jīng)他幾天打理,大廳搖身一變?yōu)樵葓澥讉€(gè)教會(huì)聚會(huì)點(diǎn),開始干起傳道的本業(yè)來。他一生信仰篤定獻(xiàn)身教會(huì)。他傳道、教詩、祈禱總能抓住慕道友的心,性格開朗,講道時(shí)總能談笑風(fēng)生,周邊居民聚集了不少信眾。他不是曾厝垵原住民,但善于將基督之愛存于與村民的交往之中,以善心善行贏得當(dāng)?shù)卮迕竦慕蛹{。他常對村民言耶穌“務(wù)當(dāng)傳道,無論得時(shí)不得時(shí),總要關(guān)心,并用百般的忍耐警戒人,勸勉人”,村民感知良善,相安無事,信仰基督者也眾。

曾厝垵的村民大都信仰佛教、道教以及媽祖等民間神仙,強(qiáng)大多元的民間信仰體系沒有攻擊性,讓基督教在群神夾壓中得來新生。

蔡振勛毛筆字拿手,剛勁有力,名聲在外,委托其寫狀書與僑批的甚多。特別曾厝垵這個(gè)華僑村,與菲律賓、馬來西亞等地聯(lián)系緊密,而這些僑批帶來的錢維持了動(dòng)蕩社會(huì)中曾厝垵村民的生計(jì)和發(fā)展。他還到住在鼓浪嶼的廈門知名民族資本家卓全成家中,做過一段時(shí)間他大兒子卓仁松的私塾教師。他教書育人嚴(yán)謹(jǐn),注重方法,幫助卓仁松順利考上了中學(xué)。傳言卓全成曾告誡卓仁松:“你今后若有出息,一定要照顧好您這位老師,養(yǎng)老至壽終。”

在蔡振勛的悉心布道下,曾厝垵聚會(huì)點(diǎn)基督徒增至百人,狹小的大廳已無法滿足聚會(huì)之需。于是蔡振勛發(fā)動(dòng)教友“眾籌”,籌措到足夠資金,置地二畝,于1926年建成曾厝垵禮拜堂。通過船運(yùn),從新加坡購買了一個(gè)直徑近一米重達(dá)300斤的大鐘,懸于教堂鐘樓。每當(dāng)主日崇拜和教堂重大節(jié)日,鐘聲會(huì)從鐘樓響起,聲音渾厚,響徹大街小巷和十里八鄉(xiāng)。聲音的傳遞,是對和平的祈禱,是對眾生的傳道。

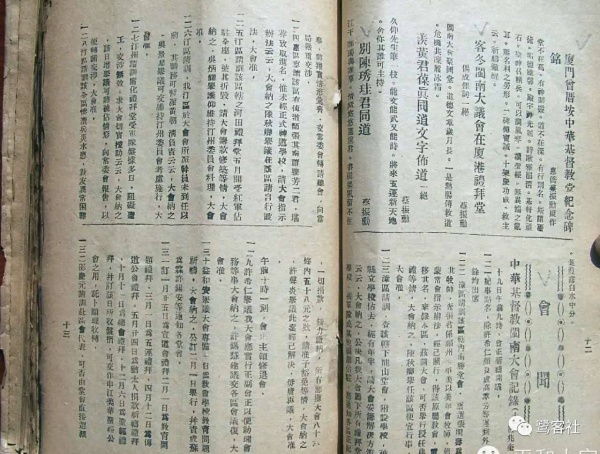

1931年,蔡振勛參照陋室銘擬寫禮拜堂的碑文,可見于中華基督教會(huì)閩南大會(huì)機(jī)關(guān)報(bào)《道南報(bào)》:

堂不在高,有神則靈;道不在深,有行則名;斯謂圣徒,明德維馨。殿宇神光麗,詩歌雅韻清;基督化頑石,圣神召精兵;可以調(diào)風(fēng)琴,讀圣經(jīng)。無異端之亂耳,無名利之勞形;二碑傳寶誡,十架慶功成。救主云,祈禱儆醒。

1958年的八二三對臺(tái)炮戰(zhàn)時(shí),教堂的大鐘還被借用為戰(zhàn)時(shí)警報(bào)鐘,鐘聲敲響是炮彈的前奏,村民趕緊躲避在防空洞內(nèi)。不幸的是,文革期間該大鐘丟失。為彌補(bǔ)遺憾,2013年年初曾厝垵堂重鑄了一個(gè)重達(dá)200斤的大鐘,以示功用。

抗日戰(zhàn)爭期間,蔡振勛義憤填膺,經(jīng)常組織教會(huì)義工給駐守在曾厝垵的國民黨十九路軍七十五師的抗日戰(zhàn)士燒水、煮飯、洗衣,以及協(xié)助做好各種戰(zhàn)備后勤。

1938年5月10日日本軍隊(duì)攻破國軍五通防線,曾厝垵乃至廈門全部淪陷。日軍在曾厝垵大肆焚燒閩南古厝和華僑留下的番仔樓,屠殺村民,造成許多家破人亡。不少信徒和村民逃往鼓浪嶼及外地避難,蔡振勛也帶上妻兒逃難到安溪,后因安溪戰(zhàn)時(shí)土匪肆虐民不聊生,又搬遷至前妻的老家平和縣,繼續(xù)在平和文峰山格等禮拜堂任傳道。

1948年臨近解放,此時(shí)蔡振勛歲入古稀,離開平和,事奉龍海石碼禮拜堂。其晚年得善終,均由子女和上文所言大資本家卓全成定期每月10元錢過活。1968年3月19日蔡振勛于石碼逝世,享年94歲,家人移棺葬于曾厝垵曾山,1993年遷入廈門天馬山公墓。

曾厝垵基督教堂,信奉基督的本村人并不多,來這里做禮拜大多來自廈門港、鼓浪嶼、上李、廈門大學(xué)等周邊地區(qū)的民眾及大學(xué)生。

每天早上9點(diǎn)到11點(diǎn)和下午3點(diǎn)到5點(diǎn)兩個(gè)時(shí)段免費(fèi)向游客開放參觀。每周日上午都有唱詩和做禮拜,下午經(jīng)常有各種各樣的講道。而年輕人最喜歡的當(dāng)屬周六下午橋梁英語角,已舉辦多年,成為很多老外和年輕人學(xué)習(xí)交流的重要活動(dòng)的場所。曾厝垵今年以來一直在推善心善行垃圾不落地行動(dòng),勸導(dǎo)游客文明旅游,規(guī)范商家門前三包。善心善行這個(gè)行動(dòng)與宣傳的基督之愛是相通并理的。

2012年12月曾厝垵禮拜堂在庭院里專門設(shè)計(jì)建造了刻有蔡振勲為曾厝垵教堂寫的碑銘,現(xiàn)在成了一道深得信徒和游客喜愛的文化景觀。

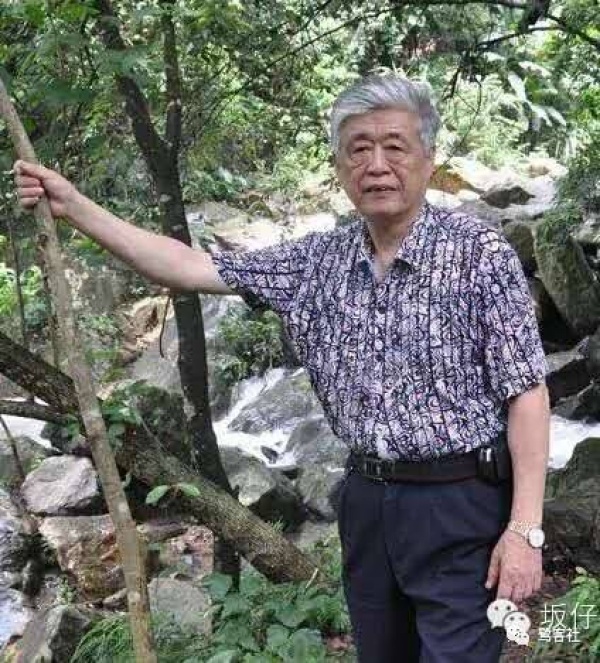

圖為筆者(右1)及部分蔡振勲后裔與福建省基督教兩會(huì)秘書長、福建神學(xué)院蒿志強(qiáng)副院長(右2)在曾厝垵基督教堂紀(jì)念碑前留影。

往期導(dǎo)讀:

作者簡介:林慕理,平和坂仔人,1942年生,福建醫(yī)學(xué)院畢業(yè),原平和縣教育工作者,清末小溪救世醫(yī)院終身傳

獲得更多廈門生活知識(shí)及商品優(yōu)惠信息請聯(lián)系我們:

關(guān)注我們微信小程序和微信公眾號(hào)

想獲得更多廈門生活知識(shí)及商品優(yōu)惠信息請點(diǎn)擊這里....

你設(shè)置的聯(lián)系郵箱是*: (當(dāng)有人給你留言回復(fù)之時(shí),聯(lián)系郵箱可以及時(shí)通知你)

我們建議你填寫正確的郵箱地址,如果你之前填寫郵箱地址是錯(cuò)誤的可以通過 【修改資料】 來重新設(shè)置